ろう者にとっての

音楽からムジカを考える

声を使ったさまざまな表現活動を行い、本公演では「女神・メモリー」役を務める坂本美雨(さかもと みう)と、ろう詩人で本公演のドラマトゥルクを務めるSasa-Marie(ササ・マリー)が、「音楽」や「ムジカ」をテーマに語り合いました。

さかもと みう、いか、みう:坂本美雨(以下、美雨):私は16歳の頃から歌を歌っていて、歌手としての活動は30年近くになります。音楽制作のほかに、ラジオのパーソナリティやテレビの美術番組の司会、エッセイ執筆など、いろいろな形で表現を続けてきました。マリーMarieさんは?

ささ まりー、いか、まりー:Sasa-Marie(以下、Marie):私はもともと、日本語で詩を書くところから表現活動をスタートし、2007年頃から手話の詩と声での詩の朗読を組み合わせたパフォーマンスを始めました。そこから、声と詩とダンスと音楽による立体的なポエティック空間をつくるライブ活動を続けていて、美雨さんの歌手や音楽にとどまらない活動にも興味があります。

みう:美雨:この公演でも、声を「歌」としてだけではなく、効果音のように使ったり、息と声のあいだの響きで空間を包んだり、さまざまな方法で使っていますが、日本の音楽は「歌詞があってメロディがある」というような固定概念がありますよね。でも私は、そこから少し外れた、もっと自由な叙情的な音楽や、即興的なものにとても興味があります。

まりー:Marie:私も活動の中で「言葉の枠だけではとらえきれない表現がある」とずっと思っていて、言葉を紡ぎながら、同時に自分は音楽もすごく好きだと改めて気づいていきました。

みう:美雨:ろう者と一口に言っても、聴こえ方はさまざまだと思うのですが、マリーさんご自身の聴こえ方についても、少し教えていただけますか。

まりー:Marie:聴覚に障害のない成人の聴力の平均が0dBです。私は両耳とも110dBの重度の感音性難聴で、飛行機の轟音が耳元でしていればわずかに感知できる聴力です。左耳は、人の声の音域の範囲で頭や胸に響くような低い音の振動を少し感じられますが、高い音やセミ、鳥の鳴き声はまったくわかりません。

ろう者の音楽である

「サイン・ミュージック」

みう:美雨:『TRAIN TRAIN TRAIN』では、ろう者の音楽である「サイン・ミュージック」の表現があります。私も今回初めて知った言葉だったのですが、Marieさんはどのように「サイン・ミュージック」と出会ったのでしょうか。

まりー:Marie:音楽が好きでよくクラシックなどのコンサートにも行っているのですが、鑑賞サポートとして情報保障が整えられていく中、振動スピーカーや、音が調整されたヘッドホンなど、用意されたアクセシビリティに違和感を持っていました。「なぜ、"聴こえる人と同じ音楽の楽しみ方"を半ば強制的に求められるのだろう?」という疑問が、ずっと心の中にあったんです。自分自身の音楽について考えていたときに、カナダに行く機会があって、そこで「サイン・ミュージック(Signed Music)」と出会いました。

みう:美雨:それはいつ頃ですか?

まりー:Marie:2024年のことです。そこには、ろう者が自分の表現に誇りを持ち、音のない音楽をつくり、それを「音楽」として楽しんでいるコミュニティがありました。自分が感じていたことは間違いではない。音のある世界の音楽だけが音楽ではなく、音のない世界で生まれてくる音楽もあっていい。その確信を持ち帰ることができたんです。

みう:美雨:そんな出会いがあったのですね。「サイン・ミュージック」の定義や考え方があれば、もう少し聞かせていただけますか。

まりー:Marie:アメリカやカナダには、「ろう文化(Deaf Culture)」があって、聴こえないことそのものをアイデンティティとする人たちがいます。支援の対象ではなく、一つの"文化"や"民族性"として、自分たちを捉えている人たちです。その文脈の中で、研究者たちがサイン・ミュージックを定義しています。基本となるのは 手話(Sign)であること。そして、音は存在しないこと。また、ろう者自身の想いや経験、断絶や苦しみの歴史、ろう者だからこそ味わえる喜びなど、内側から生まれる表現を扱うことが多いという点があります。

みう:美雨:稽古中、Marieさんのワークショップにも参加しましたが、「音楽」という漢字の中に"音"が入っているように、「サイン・ミュージック」も、"ミュージック"と付いている時点で、どうしても「音を使うものだ」という概念から逃れにくかったです。

参加する坂本みう美雨(左端)[写真:米津いつか]

まりー:Marie:そうなんですよね。日本は明治時代の翻訳作業の中でMusicを「音楽」とする翻訳が定着したために、音楽は音、つまり"Sound"が伴うものとして認識されるようになりました。「サイン・ミュージック」や、音のない世界の音楽を説明するときに、「(音のある)音楽の可視化」と混同されてしまうことが、とても難しいところです。

みう:美雨:基本的には"目で見るもの"として捉えていいのですか?

まりー:Marie:そうです。でも、"音のある音楽"を見える形に変換したものではなく、音がないところで奏でているもの。それが「サイン・ミュージック」なんです。だから「目で見る音楽」という言葉は入口として分かりやすいけれど、「元の音楽があって、それを可視化したもの」と誤解されやすい。そこを日本語で説明するのが、毎回すごく難しいですね。

みう:美雨:音楽的要素はどんなところにあると考えていますか?

まりー:Marie:音はなくても「リズム」「ハーモニー」「テクスチャー(感情の質感)」「ダイナミクス(強弱・抑揚)」といった、音楽と共通する要素が存在するということは研究としても明らかになっています。きこえない人たちやさまざまな人たちとワークショップを重ねる中で、音の有無にかかわらず、リズムや感情の込め方は共通している部分が多いと感じています。例えば、嬉しい気持ちで行う手話と、悲しい気持ちで行う手話とでは、動きも表情も全く違う。それは、声があってもなくても、見ている人にちゃんと伝わります。

ミュージックのワークショップの様子[写真:米津いつか]

「ムジカ」というテーマへの挑戦

みう:美雨:マリーさんは今回「ドラマトゥルク」として参加されていますよね。その役割についても教えてください。

まりー:Marie:主にろう者の俳優・KAZUKIが演じる聴覚を失った作曲家・ベンという人物がどうこの物語の中で変化し、「サイン・ミュージック」を立ち上げていくのかに伴走する役割です。場面ごとに「今のベンはどんな気持ちか」「なぜこの行動をとるのか」を、森山かいじ開次さんやチームと一緒に掘り下げています。

みう:美雨:今回の作品では、ラテン語で「MUSIC=音楽」の語源となった「ムジカ」がテーマになっています。「ムジカ」は、音楽だけではなく、舞踊や詩など、多くの芸術表現を含む言葉として使われていたといいます。

まりー:Marie:美雨さんの活動も、私の活動も「ムジカ」的だと思うのですが、「サイン・ミュージック」も「ムジカ」の要素のひとつです。この旅の中でベンが何を得て、最後にどんな"音のない音楽"を創り上げるに至るのか、そのプロセスを一緒に旅しながらつくっています。

みう:美雨:具体的にはどのようなことをしていったのでしょうか。

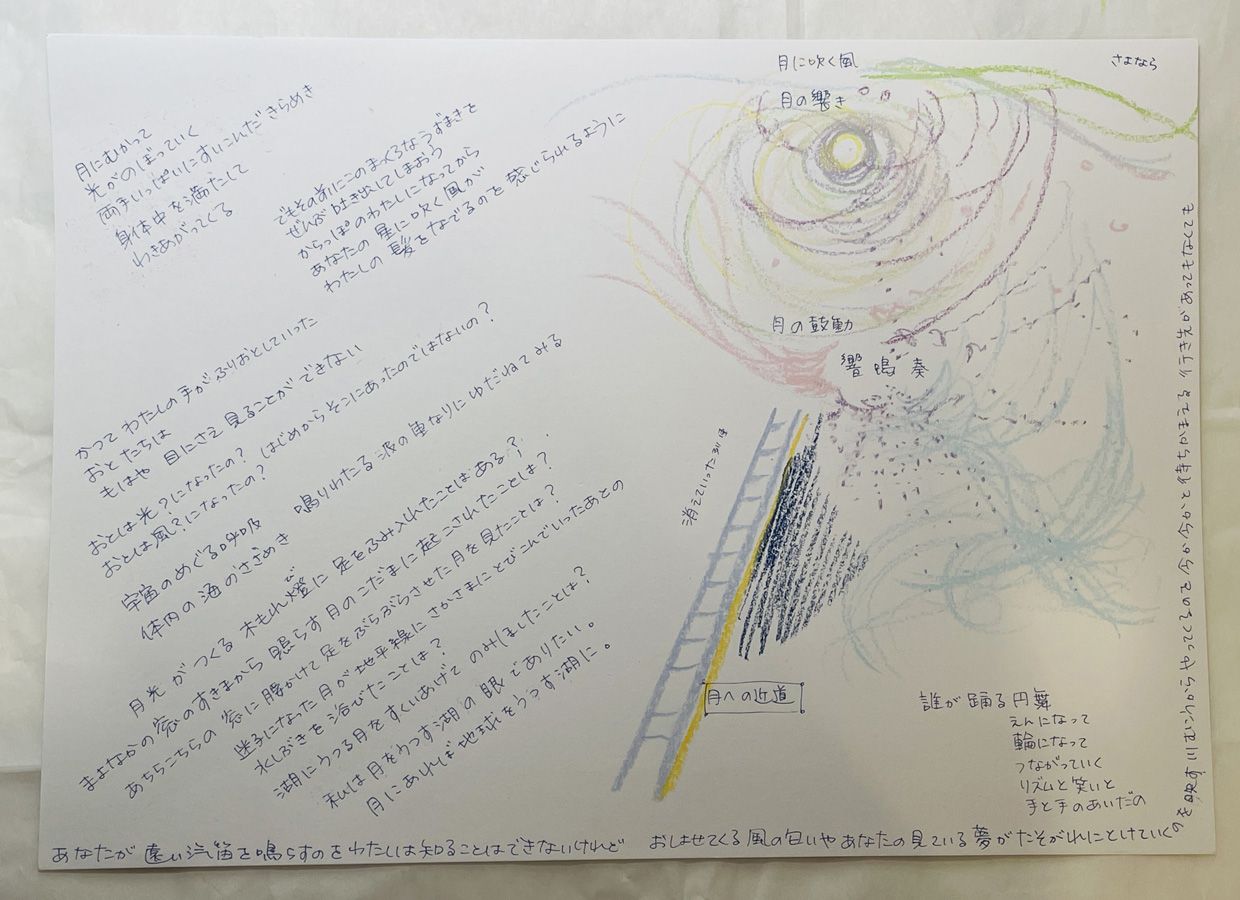

まりー:Marie:KAZUKIや梶本瑞希といったろう者のキャストの稽古に立ち会い、日本語の台詞の通訳としてではない、手話の芸術的表現を探っていきました。「サイン・ミュージック」のつくり方自体はいろいろな方法があると思うのですが、今回はかいじ開次さんが表現したい物語の台本や、ムジカへのイメージがあったので、まずは、かいじ開次さんと往復書簡をすることから始めました。

個人的な表現から、

共に奏でる「ムジカ」へ

みう:美雨:「ムジカ」を表現する側としては、キャストや楽隊と一緒に奏でているという感覚がある一方で、「サイン・ミュージック」を含む「ムジカ」をどのように観客に届けられるのかはまだ手探りな部分もあります。

まりー:Marie:かいじ開次さんからも「今はまだパーソナルな領域に留まっているよね」という指摘をいただいています。

みう:美雨:歌だと「音程が合っている」といったわかりやすい"物差し"がありますが、動きが大きければいいというものではもちろんないし、「サイン・ミュージック」の捉え方の指針がない分、正直なところ受け止め方への戸惑いもあります。

まりー:Marie:そうですよね。ただ、すごい人はほとんど動かなくても鳥肌が立つくらいの表現力があります。その違いって何だろう、という根源的な問いにもつながると思います。

みう:美雨:ダンスもそうですよね。そこは、ベンを演じるKAZUKIの「サイン・ミュージック」に共鳴してムジカを奏でる私たちの課題でもありますね。

まりー:Marie:今回の作品では、音のない「サイン・ミュージック」だけでなく、音のある音楽やダンス、詩、美術など、さまざまな表現が同じ空間に並びます。その中で、最後に「ムジカ」として交響曲が立ち現れて、観客の心が動くきっかけになればいいな、と思っています。

みう:美雨:本番ぎりぎりまで試行錯誤を続けていくと思いますが、人を動かす「ムジ力」が生まれる瞬間にぜひ一緒に立ち会いたいですね。

対談実施日:2025年10月26日

![[対談]坂本美雨 × Sasa-Marie](/ride-guide/_astro/09_title_dialogue02_menu.CQmGf9rh.png)